小樽築港機関区は昭和2(1927)年7月15日にそれまで小樽駅に隣接していた「小樽機関庫」が手狭になった為に移転したもので、当時内地(本州)と札幌とのメインルートだった函館本線(通称・山線)の輸送を担った、道内最大規模の機関車基地・牙城だった。

昭和31(1956)年9月25日、その小樽築港機関区に荒縄に縛られた巨大SLがひっそりと到着した。15日に京都・梅小路機関区を出発して津軽海峡を渡り、新天地に赴いて来た急行旅客用蒸気機関車・C623機だった。

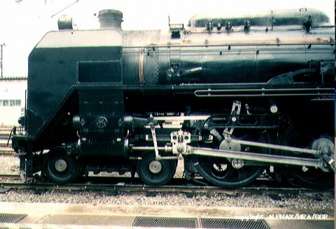

昭和23(1948)年6月から配備を開始した蒸気機関車・C62型式は、戦後の混乱が一段落した後の日本の大動脈である東海道・山陽本線に高速急行・・・そして特別急行を復活させるべく巨大貨物機D52型式の汽缶(ボイラー)を活用して、新造された走行装置や炭水車を組み合わせて作られた「スピード追求設計」の日本最大最速最美の蒸気機関車だった。

昭和23(1948)年6月から配備を開始した蒸気機関車・C62型式は、戦後の混乱が一段落した後の日本の大動脈である東海道・山陽本線に高速急行・・・そして特別急行を復活させるべく巨大貨物機D52型式の汽缶(ボイラー)を活用して、新造された走行装置や炭水車を組み合わせて作られた「スピード追求設計」の日本最大最速最美の蒸気機関車だった。

しかし、戦後急速に進展した幹線電化の波はこの走る事のみを使命とした大形蒸気機関車の活躍の場を次第に西へと追いやった。ただ、問題があった。

高速で長編成の旅客列車を牽引する為には強力な馬力が必要で、C62型式は設計限界ぎりぎりまでボイラーも機体も大きくした。故に重量も大きくなった。単に重いだけでも軌道に負担を掛けるのに、それが時速100キロでレールを「引っぱたく」のである。鉄道では「軌道破壊」と呼んでいるが、まさに「破壊」してしまう勢いなのだ。

その「引っぱたき」に耐えるには軌道を重くて太いものにするのだが、軌道が重いものになるならば、道床も厚くし鉄橋も強度を高めなければならない。道床が盛り上がる分トンネルも拡張しなければならない・・・と、単に機関車を大きくすれば良い、と言う簡単な訳にはいかないのである。

一方で当初の活躍の舞台だった東海道本線が昭和31(1956)年11月19日に完全電化される事になり、C62は「余剰」となってしまった。それを高速化の波に未だ乗れないでいた北海道・函館本線に転用してそのスピードを活かそう!となったまでは良かった。しかし、その重量と「軌道破壊」が問題となった。

そこでC62から幾つかを選び、動輪の前後にある従台車(機関車の重量を分散させる車輪)の取付位置移動や板バネ枚数増加で動輪にのしかかる重さを更に分散させて、動輪の重さを軽くした「軸重軽減工事」をし、小樽へ送ったのである。

「どうしてもと言うなら俺は辞める!」

と保線区長が言う程のその巨体がやって来たのである。

早速、運転整備(走る状態)に取り掛かると、やはり危倶は現実だった。

C62型式はD51型式が3.27平米だった火室が3.85平米に拡がる。高速運転を要求されるので使う蒸気も沢山必要で、その為には広い火室に沢山の石炭を入れなければならない。その為に自動給炭器(メカニカルストーカー)を装備したのだが、小樽築港機関区では後にも先にも自動給炭器装備の蒸気機関車はC62だけである。

機関士・検修、そして保線・施設と仕事の枠や役割を忘れた試行錯誤の結果、小樽築港機関区はC62の牙城として名実ともに全国屈指の「技術屋集団」となって行った。昭和35(1960)年7月1日から4列車〜3列車の小樽〜長万部間がC62重連運用となり、昭和46(1971)年9月15日まで11年余、無事故での運転を達成してC62は急行運用から離脱、昭和48年9月30日までC62は生き続け、そして最後迄この城に留まったのもC623機だった。

実は昭和46(1971)年9月17日、一度他のC62と同様に休車に指定されたC623機は、鉄道友の会北海道支部の存続運動で10月1日に普通列車牽引で復活、翌年の10月2日には定期列車の運用を外されたものの、再びの延命運動で翌年の札幌雪まつり臨時列車牽引で昭和48(1973)年2月4日に再度復活、その9月30日まで不定期ながらも走り続け、2度も復活している幸福な機関車なのである。

昭和55(1980)年3月31日、小樽築港機関区検査長として山下は退職した。まさに「小樽のロクニ」を最初から最後まで見守ったかの様だった。

昭和58(1983)年3月、道新(北海道新聞)が小樽築港機関区の小集団が効率化活動の一環として扇形庫(扇の形をした機関庫)の扉のシャッター化による内燃機関車のアイドル停止による燃費節減を実現して表彰された事を報じた。事務掛の和田幸雄をチーフとしたグループだった。

和田はアイデアマンで実行力も持っていた。その和田には胸に秘めたあるプランがあった。

|

|

|